佐賀・鍋島藩と大砲製造

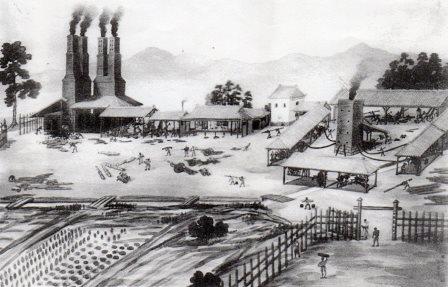

佐賀・鍋島藩と大砲製造 昨年、『偕行』誌の取材途中で、佐賀市に立ち寄った。佐賀訪問は3回目。 JR駅前から佐賀城址(官庁街)に連なる道筋は余り変わっておらず、楠木が照り映えていた。 今回、レンタルサイクルで市内見物に出かけたが、そこここに旧式大砲が展示されていた。 佐賀城跡にある外書院の玄関、博物館、護國神社、築地反射炉(小学校の横)等、デンと24ポンドのカノン砲が据えられていた。 佐賀城本丸歴史館の解説者(ボランティア)によると、それら大砲は、激動の幕末期に日本をリードした佐賀県民の誇りであり、鍋島藩が最も輝いた時代の象徴だとか。 そこで、幕末の日本で「器械戦争の時代」を見通した藩主・鍋島正直(閑叟)の手腕を、大砲の研究→試作→製造→運用→改良→新砲開発過程を調べることにした。  鉄製大砲と反射炉 「海防(国防)には台場と大砲が不可欠」と幕府・諸藩が強く認識したのは、1800年代になってから。日本周辺に黒船が出没したため、徳川幕府は1805年代に「外国船打ち払い」の強硬策を打ち出し、諸藩に台場・大筒の備えを求めた。しかし、アヘン戦争(1840〜42年)の風評や情報をつかんだ雄藩の間には、「外国に蔑まれたくない」という感情から、洋式大砲を自前で生産しようとの機運が高まっていた。 こうした国防情勢のもと、ペリー来航(1853年)の前段階で全国には約600か所もの台場が設けられていた。だが、そこに備えられた大筒は火縄銃の口径を大きくした程度であり、黒船や軍艦に有効な打撃を与えうる代物ではなかった。 関ヶ原や大坂の陣で用いられた大砲は青銅砲だった。銅の溶点は約千度で、錫を混ぜると700〜900度に下がる。東大寺の大仏に見られる鋳造技術を用いた青銅砲は、丸い弾丸で塀や城を破壊する目的で、移動目標の軍艦等には射程・精度・発射速度・移動性に欠けていた。そのため雄藩は、オランダ語の文献をもとに、大型・鉄製砲の研究に乗り出した。 原料の砂鉄は、日本各地に産出した。これで大砲を作るには、「たたら」でできた溶鉄を鋳型に流し込んで砲身を作り、それを中ぐりして仕上げる。この砂鉄は、木炭と一緒に炉に入れて熱すると、400〜800度でアメ状の軟塊となり、これを鍛練すると鉄になる。純粋な鉄は1500度以上、炭素の多い銑鉄でも1200度なくては溶解しない。 だが、大砲製造には大量の溶鉄が必要だが、「たたら」ではそれができず、反射炉が不可欠だった。広い炉底を持つ反射炉は、燃焼室と溶解室が分離しており、同時に大量の溶解を可能とし、作業中に溶解室から試料を取り出したり、途中で溶鉄を攪拌するのに適していた。また、高い煙突を上昇する気流の吸引力により、溶解室に自然に炎と熱風が送り込まれ、人力による送風を必要としなくなっていた。 そこで、大砲製造を目論む佐賀、薩摩、水戸、長州、岡山、鳥取、豊前の各藩と、天領の韮山が、反射炉構築に乗り出した。テキストは、ヒュゲエニン著の『ロイク鉄熕鋳造所における鋳造作業』(1820年)で、これが日本で唯一のマニュアルになった。したがって、反射炉そのものは長州を除き同一規格のものが全国11カ所に作られた。 この反射炉と大砲製造の技術基盤として、刀鍛冶の鍛造技術、焼き物窯の耐火煉瓦、砲身中ぐりに水車動力、反射炉築造に城郭石積みが用いられた。 蘭癖大名・閑叟と人材育成 大砲製造競争で佐賀藩が先頭を走ったのは、同藩が天領・長崎湾口の警備を幕府から命ぜられていたことによる。1808年、英国軍艦フェイトン号が無許可で長崎港に侵入し、乱暴狼藉を働いて遁走する事件が発生した。この時幕府は、佐賀藩に警備失敗の責任を問い、藩主・鍋島斉直に逼塞を、関係者2名には切腹を命じている。こうした失態と汚名挽回から、斉直の子・直正(以下、閑叟と称す)は長崎警備強化のため西洋砲術の取得をめざした。 研究段階では、江戸の佐賀藩侍医・伊藤玄朴のもとで蘭学塾の門下生を動員し、上記の蘭書の翻訳を急がせた。地元佐賀でも、プロジェクトチームを発足させて反射炉の築造を検討させた。しかし内容は極秘とされ、御側頭、御側目付など藩主の側近すら現場への立ち入りを禁じ、厳重な情報管理を行っていた。幕府は未だ大砲製造を禁じており、公儀隠密の目を厳に警戒する必要があったためである。 翻訳がほぼ完成した嘉永3年(1850年)、鍋島閑叟は大砲製造のため「精煉方」を設け、7月に城下の築地(ついじ)に反射炉を建設して試作に乗り出した。2トンの銑鉄を作るには、12トンの砂鉄と、12トンの木炭がいる。そこで、水運と水車動力を活用しうる天祐寺川沿いの築地を選んだ。現在は、日進小学校のグランド脇になっている。その川は、有明海・三重津に注いでおり、大量の砂鉄・石炭・木炭輸送に適していた。  築地大銃製造所 また「精煉方」は、反射炉製造・運営の他、化学工場で火薬を製造し、他の部門でガラス、陶磁器、油脂、皮革を作り、紡績、製紙、印刷、醸造、製糖を始めた。こうした事業を推進した鍋島閑叟は、後に「蘭癖大名 (オランダかぶれ)」と揶揄されている。 近代産業を興すにあたって閑叟は、藩の内外から洋学者を集め、佐賀藩の人材育成・教育を徹底した。「佐賀の勉強好き」と言われるが、佐賀は藩校「弘道館」を持っていた。藩士の子弟は6〜7歳で外生として小学に入り、16〜17歳で中学に進んで内生となり、25〜26歳で卒業せしめる制度である。但し、落第生に対しては、罰として家禄の8割を控除し、かつ藩の役人に就くことを許さなかった(大隈伯昔日譚)。落ちこぼれは許さない、何とも厳しい教育制度ではなかろうか。 試作砲の砲身破裂 次の問題は、幕府による大砲製造の許可と、資金調達にあった。鍋島藩は、世上「知行高35万7千石の雄藩」と言われるが、実情は3支藩・4庶流家・4分家の自治領を抱えているため、藩主の実質知行高は6万石程度だった。それに、1年ごとの長崎警備の出費がかさんだため、財政事情は非常に厳しかったようである。 そこで佐賀藩は、長崎台場の増築許可を求める意見書を幕府に提出し、大砲を製造する特別の許可を求めた。最初は渋っていた幕府も、鍋島閑叟がフェートン号事件を持ち出し、「再び同様のことがあっても、責任を負いかねる」と主張したことから、幕閣はやむなしと見たわけだが、祖法の順守と他藩との手前から、黙認という措置をとった。 そこで佐賀藩は、早々に鋳造砲の製造計画を提出し、警備強化の名目で10万両の借入を申し込んだ。そして、幕府勘定所や長崎奉行所と交渉する一方で、藩主自ら幕閣との談判に臨み、結果として5万両の借金返済免除の他に、5万両の借入に成功している。 こうして、佐賀藩の鋳造砲事業は長崎警備の一環としてスタートしたわけだが、借金返済免除の条件として大砲製造と長崎砲台の整備に関する定期報告を義務づけられた。資金提供を受けた半年後、佐賀藩は「砲台強化は順調」と報告している。だが実情は、「公儀役人の巡視もあるので、そのままにしておいては不都合」という状態だった。 佐賀藩に対する幕府の大砲製造許可、砲台整備、資金援助の噂は直ちに世間に広がったが、実態として佐賀藩の製造技術は完成してなかった。出来上がった試作砲28門のうち、鋳鉄砲は僅か4門で、他は全て青銅砲だったとされる。 さらに、初期の鋳鉄砲は試射段階でことごとく破裂を起こした。原因は、砲身そのものに「巣(鋳物に出来る気泡の孔)」が生じたことと、水車動力を用いた砲身の穿孔が真っ直ぐ出来なかったことによる。しかしともかく佐賀藩は、長崎奉行の視察に備え、鋳鉄砲を砲台に備える作業を急ぎ、報告書を粉飾する操作を行った。 佐賀藩の名誉のために述べるなら、「脆い鋳鉄砲」が発射の衝撃で破裂する事故は珍しくない。トルストイの小説にも登場する。それでも、原料が豊富で大量に製造出来る鋳鉄砲は魅力だったため、鋳鋼砲が実用化されるまで外国でも鋳鉄砲と青銅砲が併用された。 諸藩に対する秘密保全 1853年(嘉永6年)、ペリー艦隊が浦賀に、ロシアと英国の艦隊が長崎へ来航した。開国を迫られて狼狽した幕府は、海防強化のため「大船建造の解禁」と「洋式砲術の奨励」を各藩に伝え、全国の寺社に青銅砲の材料となる梵鐘の供出を命じた。これにより、「幕府頼るに足りず」と認識した諸藩は、大砲・軍艦の製造にいろめきたった。この時、大砲製造を届け出た大名は220藩、計画された大砲の総数は1千50門にのぼる。 一方、江戸湾の防備を急ぐ幕府は、突貫工事で品川沖に11基の台場構築に着手し、江戸・湯島で青銅砲の製造を開始し、佐賀藩に200門の鋳鉄砲の製造を委託し、御三家・水戸藩にも反射炉築造名目で1万両を貸与した。 しかし、製造技術を完全に習得してない佐賀藩は、早急に大砲を揃えるには何門かを青銅砲としてはどうかと幕府に回答した。押し問答が繰り返された結果、24ポンドと36ポンドの鋳鉄砲各25門、合計50門の製造が佐賀藩に求められた。そこで同藩は、反射炉増築(小布施地区)の名目で、再び幕府から資金援助を受けることに成功した。 一方、自前の鋳鉄砲の製造を目指す諸藩は、競って佐賀藩に見学と技術指導を求めた。反射炉の温度が上がらないことと、炉壁が溶けて銑鉄に不純物が混じるトラブルが克服できなかった。そこで、反射炉運営のソフトの開示を求めたのである。 だが佐賀藩も、砲身鋳造工程は確立していたが、砲身破裂という難問を抱えていた。ために佐賀藩は、他藩者の反射炉への立ち入りや、大砲の試射見学を厳しく統制した。僅かに、同盟藩である土佐・肥後藩のみに見学を許している。しかしこれとて、滞在を2〜3日に限定し、スケッチの描写に止めさせ、或いは高台から遠望させる措置をとった。もっともこの時の煙の色と匂いから、佐賀藩が木炭とともに長崎の飛び地と藩内松浦から産する石炭を用い、高温を得ていることがつきとめられている。 この時、見学や技術指導を拒否された水戸藩や天領・韮山は、幕府から直接委任を受けていることを理由に、幕臣を介して再三圧力をかけた。それでも佐賀藩は、御三家の水戸藩に砲身穿孔用の水力を用いた動力模型を与えたものの、現地指導は行っていない。 情報収集と大砲事業の転換 大砲事業は順調との世評にもかかわらず、佐賀藩では鋳造砲の砲身破裂が続いていた。そこで関係者は、長崎・出島にオランダ軍の艦長を訪れ、鋳鉄砲の脆さについて情報収集にあたった。艦長は「鉄質に問題があると思うが、分析してみなければわからない。蘭書は10年前に出された書物で、既に時代遅れ」と述べ、オランダは既にスウエーデンで鋳造された大砲を輸入していると告げた。そして、執拗に鉄質の分析を迫る佐賀藩に、「鋳鉄砲の自主開発を断念し、新兵器を輸入すべきだ」と説いたのである。 「嘉永6年6月3日、米国提督ペルリ軍艦4隻を率いて浦賀に来る。此早打17日佐賀に達し、米艦追々長崎に廻航すべしとて諸掛役直に長崎に出張警戒す」と『沿革史』に書かれている。 海防強化が急がれる情勢で、佐賀藩主は幕府の許可を得てオランダ軍艦に乗り込み、蒸気機関、艦載大砲、水兵の教練などをその目で確かめた。この時艦長から、「軍艦に対しては60ポンド砲以上でなければ効果が得られない」との重要情報を得ている。その結果、佐賀藩が苦心して製造している24・36ポンド砲は、最早や時代後れだと、鍋島藩主自ら確認したのである。 これより佐賀藩は、洋式産業の自主開発を断念し、輸入に転換した。1855年9月、オランダ商館長と蒸気軍艦、艦載砲、船舶修理機械等の購入について密約を交わしている。これに先立ち、幕府に150ポンド砲の献上を申し出、見返りに蒸気船の輸入許可を求めた。佐賀藩の申し出を受けた幕府は、薩摩藩建造の軍艦2隻に150ポンド砲を搭載する決定を下した。そこで佐賀藩は、砂鉄による鋳鉄砲では150ポンド砲の完成は不可能と考え、鉄質の良い鉄地金を輸入してこれの製造にあたった。(青銅砲に切り替えたとの話もあるが、真偽のほどはわからない) 150ポンド砲の一番砲は1859年に鋳込みが行われたが、7トン余の重量を持つ砲身の穿孔に難渋している。しかし良質鉄材に恵まれ、試射にも耐え、1860年に江戸へ回送された。 一方で、佐賀藩が製造した36ポンド砲は、完成した品川沖台場での訓練中(1857年)に相次いで破裂した。佐賀藩は直ちに長崎砲台に急使を派遣し、鉄製24ポンド砲・36ポンド砲の装薬を所定の1/4に減らすよう指示した。そしてこれを契機として、反射炉を用いた製砲を鋳鉄砲から青銅砲に切り換える検討にはいった。 他方、遅れて鋳鉄砲の製造にこぎつけた薩摩や長州は、薩英戦争や馬関戦争(1863〜64年)で惨敗したことから、英仏が備えている錬鉄砲(アームストロング砲)、鋳鋼砲、蒸気船等の効果に目を見張り、自力開発では追いつけない、追い越せないと悟ったのである。 献上の150ポンド砲を送り出した佐賀藩は、清国における内乱や、幕府と薩・長の対立から、やがて来るべき国内戦を予測し、沿岸砲から野戦砲へと方針を転換した。そして、ネジ式尾栓の後装砲や、旋条砲(アームストロング砲)の研究を開始した。 アームストロング砲は、1858年に英国で制式化された腔内施条・後装式・錬鉄製の砲である。小さな弾丸で装薬量が少なくとも、砲弾の回転で射程と精度を飛躍的に高めたが、尾栓が破裂しやすかった。佐賀藩が1866年に自力で試作したアームストロング砲のコピーは、精煉方に務めた田中久重の記録によると、鉄製の元込式6ポンド軽野砲(口径64mm)で藩の洋式軍に配備したとされる。司馬遼太郎は、この砲は戊辰戦争で大いに威力を発揮したと書いているが、榴弾威力に関しては特段優れているとは言えまい。 統治者の評価 現代の感覚からすれば、統治者に求められる要件は「民の生活を豊かにし、国の安全を護ること」だが、当時の価値基準は異なっていた。大砲製造を通じて洋式産業の導入を目論んだ鍋島閑叟は、当時としては有数の軍事力と技術力を誇っていたが、中央の政局に関しては旗幟を明確にせず、大政奉還、往古復興まで静観し続けた。また、政治的理由から藩士の他藩士との交流を禁じ、「二重鎖国の藩」と言われた。 しかし1867年に鍋島閑叟が新政府から北陸道の先鋒を命ぜられ、佐賀藩兵も戊辰戦争に参加するため東上し、上野の戦闘などで新政府の勝利に貢献した。その結果、佐賀藩は明治政府に多数の人物を送り込み、維新を推進させた「薩長土肥」の一角に数えられ、副島種臣、江藤新平、大隈重信、大木喬任、佐野常民等を輩出している。 鍋島閑叟についてのもう一つの面は、近代産業を興すために、優れたリーダーシップ―経営・情報戦略―を展開した点にある。長崎警備や海防強化の名目で巧みに幕府を動かし、大砲製造の許可と資金を得、試行錯誤により大砲の開発、製造、運用・改良を行った。 更に、和製大砲が時代遅れであると知った時、製造の重点を後装・施条砲の製造に転換させ、外国からの技術導入で造船所を設け・和式陸軍等の創設に向かっている。その際、後に幕府や明治政府が行ったような「お雇い外人」は使っていない。 こうしたリーダーシップは、現代の企業がめざす「勝ち組」の条件―新製品の開発と大量の資金調達、市場の開拓と技術独占、利潤の追求と業態転換、情報収集と秘密保全等―に、ヒントを与えるのではないだろうか。 彼のそうしたリーダーシップは、個人的な栄達や権勢・驕りによるものではない。「攘夷か開国か」で大揺れになった幕末期、鍋島藩は財政の優先を大砲製造や洋式技術の導入に充て、藩主の住まいや(御殿)や装飾には金を掛けなかった。 焼失した居城本丸の復元を取りやめ、「外御書院」を建設して藩の公式行事と御座所・執務室とした。復元された「外御書院」は、一之間〜四之間に45mもの長い廊下を合わせると320畳の大空間を持つが、瓦ぶきの平屋建て、木材は檜でなく杉、欄干に透かし彫り等なく、襖絵も単純なものだった。ここに、簡素な武士道の美学。葉隠精神の一端をくみ取ることができるのではなかろうか。  外御書院 今、佐賀県民は有明湾口の三重津の造船所跡地を世界文化遺産に登録すべく運動を展開している。そこが、当時の近代産業の発祥・シンボルの一つであり、遺跡が残っているからだろう。また昨年は、「鍋島閑叟生誕200年」のイベントが実施された。彼らもまた、こよなく郷土と偉人に愛着を感じているのであろう。 肥前史談会発行『佐賀藩銃砲沿革史』 大橋周治『幕末明治製鉄論』(アグネ、1991年) 岩堂憲人『世界銃砲史 下』(国書刊行会、1995年) 和田康太郎「反射炉の導入とその展開」(平凡社『たたらから近代製鉄へ』、1990年) 司馬遼太郎『歴史を紀行する』 Wikipedia 「佐賀藩」「アームストロング砲」「佐賀市歴史探訪」 佐賀・鍋島藩と大砲製造(PDF) へリンク

|

||||

喜田 邦彦

6 区 隊

職種:普通科